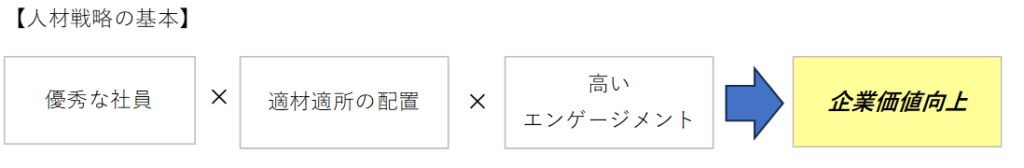

社員エンゲージメントの向上は、人事部の最重要ミッションです。優秀な社員がたくさんいて、それぞれを適材適所に配置できても、個々の社員が高いエンゲージメントで仕事に向き合ってくれなければ成果は上がりません。

最近はエンゲージメント・サーベイで社員のエンゲージメント・レベルを定量的に観測できる手法が一般的になってきました。ぜひ導入して、エンゲージメント向上施策が功を奏しているかを定点観測し、レベル向上を目指して手を打っていくべきです。

社員がエンゲージメント高く働くためには、①企業文化が好きである ②仕事にやりがいがある ③職場の風通しが良い ④評価・処遇・昇格運営に納得感がある ⑤柔軟な働き方が可能である ⑥職場規律が守られている の六点が重要です。

各要素が複雑に絡まっていますが、それらが基調低音のように社員全体のエンゲージメントに効いてきます。エンゲージメント向上のためには、西洋医学のような対症療法ではなく、東洋医学的な体質改善が必要になると考えるべきでしょう。①から⑥それぞれに対して施策を丁寧に打ちながら、エンゲージメントサーベイでどこが課題なのかを探っていくPDCAが必要です。では①から⑥まで、それぞれ説明していきましょう。

①企業文化が好きである; 企業理念や企業文化に共感できるかどうかは、社員のエンゲージメントに大きく影響します。経営者は自社のパーパスやビジョンなどの企業理念を社員に提示し、タウンホールミーティングなどで丁寧に説明することはもちろんですが、それだけでは企業文化にはなりません。個々の局面での判断や指示が、自社の企業理念に沿ったものになっており、それが積み重なることで社員に浸透し企業文化が醸成されていきます。社員が企業文化を好きになっていれば、エンゲージメントが高まることは間違いないでしょう。逆に理念は立派だが実践されていないような状況であれば、理念が立派であればあるほど社員はしらけてしまい、エンゲージメントは上がりません。「生産性向上」というメッセージを出していながら、実際の仕事の場面では前例踏襲や上司への忖度など、役所的文化はびこっているようでは、対症療法的なエンゲージメント向上施策を打っても焼け石に水となります。

②仕事にやりがいがある; 仕事自体にやりがいを感じられるかどうかは、その仕事の面白さとともに、成長できるという実感や会社や社会に貢献できているという意識が重要になります。これは丁寧なアサインメント指示やOJTによる指導など、現場の直属上司の影響が大きいため、人事部としては上司層へのマネジメント教育が重要になります。

③職場の風通しが良い; 職場の上司や同僚、関係者との人間関係の問題です。風通しの良さ、心理的安全性は、社員が自分の意見を述べ、新しいことや難しい仕事にチャレンジするために必要不可欠なものです。風通しの良い職場を実現するためには、まず上司が共感性を持って部下の話をよく聞いたうえで、理由を説明しながら具体的に指示することが重要です。上司の態度が一貫していることで、部下は安心感を持って思い切って仕事ができます。人事部としては②と同様に上司層への指導が重要です。また人事部内の風通しが悪い会社が風通しが良くなるはずはありません。

④評価・処遇・昇格運営に納得感がある; 納得感を支えるものは公平性です。社員は評価・処遇・昇格のために頑張っているのであり、これらの納得感はエンゲージメントに直結します。人事部は、360度評価の導入や丁寧な評価フィードバックなどにより、評価の納得感・公平性を高めていく努力が必須です。適正な処遇のためには、メンバーシップ型制度に加え、専門性の高いプロを処遇できるジョブ型制度の導入なども検討すべきでしょう。また評価や処遇はもちろんですが、役員や部長などへの昇格人事は、会社の姿勢を示すメッセージ性が大きいものです。シンプルに実力主義で昇格が決まっているのか、忖度がうまいヒラメ君が出世するのかなど、社員はよく見ています。「あの人が偉くなるのか!」という感想がポジティブなものかネガティブなものかによって、社員が「自分も頑張ろう」と思えるかどうかは大きく変わってくるでしょう。人事部の最も大切な仕事です。

⑤柔軟な働き方が可能である; 社員エンゲージメントを高めるうえで、社員がワーク・ライフ・バランスを実現するために柔軟な働き方ができる制度や環境を整えることは欠かせません。福利厚生制度はもちろん、リモートワークや休暇・休職制度、健康経営の推進、兼業副業制度などの整備も必要でしょう。多様な社員に活躍してもらう上で重要な切り口です。

⑥職場規律が守られている; 社員が安心して仕事にまい進するためには、職場のルールやマナーが守られていることが必要になります。就業規則の理解やハラスメント防止などを、マネジメント層はもちろん社員全体に浸透させることが重要です。ホットラインなどでハラスメントをはじめとした不適切な行為を洗い出し、問題があれば懲戒処分やポストオフが公平感を持って確実に実施されることが、高い社員エンゲージメントを支える重要な基礎となります。